Decifrando a Perspectiva da Realidade no Cinema

Pontos de Vista e Planos Subjetivos

Sinopse: Neste ensaio, Chuck analisa coletivamente os pontos de vista e planos subjetivos no cinema em Um Corpo que Cai, Blow-Up – Depois Daquele Beijo e Asas do Desejo.

PONTOS DE VISTA E PLANOS SUBJETIVOS:

DECIFRANDO A PERSPECTIVA DA REALIDADE NO CINEMA

Points of View and Subjective Shots: Deciphering the Perspective of Reality in Cinema

Este ensaio é o resultado da transcrição do debate ocorrido no Programa de Pós-Graduação em Letras, na disciplina Da Palavra à Imagem: Literatura, História e Audiovisual na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Faculdade de Ciências e Letras, Câmpus Assis no dia 11/06/2025.

Docente: Dra. Prof.ª Gabriela Kvacek Betella

Autores: Adriana Barochello; Chuck (Felipe Dias); Antônio de Paula; Natália Espadoto.

Edição e redação: Chuck (Felipe Dias).

Dados para a referência: DIAS, Felipe (Ed.); BAROCHELLO, Dri.; DE PAULA,Antônio.; DIAS, F.; ESPADOTO, Natália. Pontos de Vista e Planos Subjetivos: Decifrando a Perspectiva da Realidade no Cinema [Transcrição de debate]. Cinescrito, 11 jun. 2025. Disponível em https://www.cinescrito.com/pov. Acesso em: [data de acesso].

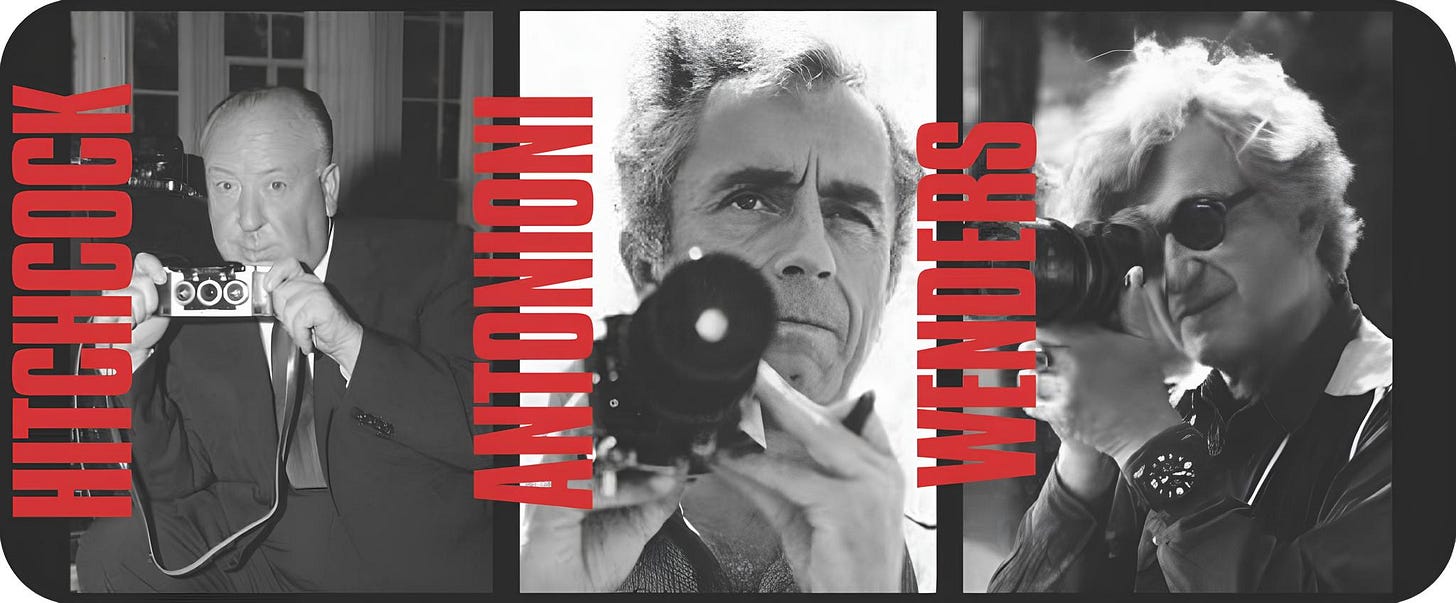

Resumo: Este ensaio analisa de forma comparativa como Hitchcock, Antonioni e Wenders usam pontos de vista (POV) e planos subjetivos no cinema, especificamente focando em Um Corpo que Cai (1958), Blow-Up – Depois Daquele Beijo (1966) e Asas do Desejo (1987). Após definir teoricamente o ponto de vista objetivo, subjetivo e semisubjetivo, demonstra-se que esses dispositivos cumprem funções narrativas de imersão, revelação interior e questionamento epistemológico. O ensaio compara o POV destes filmes para demonstrar como cada diretor busca controlar a perspectiva visual para não apenas imergir o espectador na diegese, mas convidá-lo a refletir sobre os limites do olhar humano e a subjetividade da imagem.

Palavras-Chave: Alfred Hitchcock; Cinema; Montagem; Ponto de Vista; Teoria Cinematográfica.

INTRODUÇÃO

No cinema, o ponto de vista (point of view, POV) e os planos subjetivos transcendem a mera técnica cinematográfica para se tornarem ferramentas fundamentais na construção de significados narrativos, psicológicos e filosóficos. Este ensaio busca refletir sobre como Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni e Wim Wenders empregaram esses recursos de forma radical em três obras-primas para moldar a experiência do espectador e questionar a própria natureza da realidade. Partindo de uma fundamentação teórica que define os conceitos de POV, plano subjetivo e semisubjetivo, analisamos comparativamente como cada diretor utiliza esses dispositivos para explorar temas como obsessão, ilusão perceptiva, falibilidade da imagem e a dicotomia entre observação e experimentação. Através desta análise, demonstramos que o controle da perspectiva visual não apenas imerge o público no universo diegético, mas também o convida a refletir sobre os limites do olhar humano, transformando a linguagem cinematográfica em um poderoso instrumento de reflexão ontológica e estética, ao convidar o espectador a experienciar realidades distintas.

O FOCO DESTA DISCUSSÃO

O ponto de vista objetivo, puramente narrativo, caracteriza-se pela apresentação da história como observada por um narrador externo. Constitui o "grau zero" da narração cinematográfica, no qual o diretor/roteirista recua completamente, permitindo que a narrativa se desenvolva organicamente por meio da encenação. Nessa abordagem, a mise-en-scène e a edição substituem a voz narrativa explícita, construindo o sentido através da montagem (justaposição de planos), composição visual (enquadramento, luz, cor) e performances dos atores. Planos predominantemente em terceira pessoa (gerais, médios, over-the-shoulder1) criam a ilusão de neutralidade, posicionando o espectador como testemunha invisível das ações, diálogos e expressões. A câmera opera como um "olho neutro", organizando elementos visuais e sonoros para sugerir significados sem impor interpretações ou privilegiar perspectivas subjetivas específicas.

O plano subjetivo é visual e simula fielmente o campo visual de um personagem, posicionando fisicamente a câmera como extensão de seu olhar. Essa técnica, conforme estruturada por Ismail Xavier (2003), integra uma “mise-en-scène do olhar” que articula dimensões espaciais (altura e ângulo da câmera replicando a posição física do personagem) e psicológicas (movimentos, desfoques ou distorções de lente expressando estados emocionais). Sua construção formal geralmente segue uma sequência clara: um plano de olhar (personagem direcionando o olhar) precede o plano subjetivo propriamente dito (exibição do que ele vê), podendo ser seguido por um plano semisubjetivo.

Por sua vez, o plano semisubjetivo é reativo e focaliza-se na reação do personagem diante de um estímulo visual, sem mostrar diretamente o objeto de seu olhar. Funciona como elo entre a percepção subjetiva e a resposta emocional, frequentemente utilizado para ampliar o suspense ou a ambiguidade narrativa.

Esses recursos cumprem papéis narrativos essenciais com funções conjuntas:

Imersão experiencial: Transportam o espectador para a vivência sensorial e psicológica do personagem;

Revelação interior: Exteriorizam estados emocionais (medo, dúvida, desejo);

Manipulação informativa: Controlam o fluxo de informações para gerar suspense;

Questionamento epistemológico: Desestabilizam noções de objetividade e verdade, expondo a imagem como construção subjetiva.

Ao simular o olhar do personagem, o plano subjetivo revela que toda imagem e mesmo as que pretendem neutralidade são carregadas de subjetividade. Suas aplicações narrativas incluem: dramatização (vinculando ação e reação para criar tensão), imersão psicológica (transitando por sonhos ou memórias) e desestabilização perceptiva (como no olhar de um personagem). Em síntese, o POV compõem, sob mediação do diretor e baseado no roteiro, uma subjetividade estruturada através da organização técnica.

UMA ESPIRAL DE OBSESSÕES

UM CORPO QUE CAI DE ALFRED HITCHCOCK

Dando início a essa análise, o primeiro exemplo que destacamos é Um Corpo que Cai (Vertigo, 1958), de Alfred Hitchcock. Neste filme, o ponto de vista dominante é o de Scottie Ferguson (James Stewart) na primeira parte, seguindo para Judy Barton (Kim Novak) na segunda parte.

Scottie Ferguson é um ex-detetive da polícia de São Francisco forçado a se aposentar após um incidente durante uma perseguição que desencadeou nele uma severa vertigem e um trauma profundo. Um velho amigo, Gavin Elster (Tom Helmore), contrata Scottie como um detetive particular para uma tarefa peculiar: seguir sua esposa, Madeleine (Kim Novak). Scottie aceita o caso. Ele segue Madeleine pelos emblemáticos locais de São Francisco (uma cidade de relevo peculiar cheia de altos e baixos), testemunhando seus atos enigmáticos e sua beleza etérea. No processo, Scottie desenvolve uma obsessão cada vez mais intensa pela mulher, misturando fascínio, desejo e preocupação.

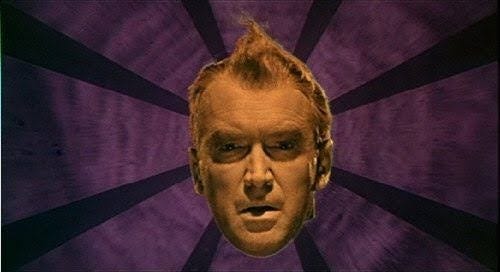

A técnica-chave para desvendarmos o filme é o comumente conhecido Efeito Vertigo (dolly zoom), no qual a câmera avança enquanto a lente zoom recua (ou vice-versa), distorcendo a perspectiva e simulando a vertigem/acrofobia de Scottie. Para isso, o diretor opta por planos subjetivos onde o POV de Scottie olhando para baixo em escadas/torres, com o efeito dolly zoom, faz o espectador experienciar a vertigem. Além disso, quando Scottie segue Madeleine/Judy, cria-se voyeurismo e obsessão, onde espirais aparecem constantemente.

Essa espiral em Um Corpo que Cai é uma das metáforas visuais mais poderosas e complexas de Alfred Hitchcock, carregada de significados psicológicos e narrativos. Ela aparece de múltiplas formas ao longo do filme, tecendo uma rede simbólica que força o olhar do protagonista para dentro de si, assim, inferimos a espiral como a imagem do inconsciente de Scottie. Quando olhamos para uma espiral, nosso olhar é tragado para o centro involuntariamente, essa construção imagética mostra que, quanto mais o protagonista olha para ela, mais ele mergulha em instabilidade emocional. O olhar verticaliza-se para baixo.

No decorrer da narrativa, quando uma segunda tragédia ocorre, envolvendo sua vertigem, Scottie mergulha em uma profunda culpa e depressão. Anos depois, ele conhece Judy Barton (também interpretada por Kim Novak), uma mulher comum que lembra Madeleine de maneira impressionante. Scottie tenta remodelar Judy à imagem da falecida, escolhendo suas roupas, penteado e maquiagem. Essa tentativa de recriar o passado e controlar a realidade empurra Scottie em uma espiral de ilusão e manipulação, até que a verdade é revelada: existiam duas mulheres, a que ele observava e a que ele dialogava.

O plano final, onde Scottie olha para baixo da torre, é seu ponto de vista catártico e trágico. O POV de Scottie é uma prisão psicológica e o espectador é forçado a compartilhar sua visão distorcida, sua paranoia e seu trágico erro de percepção. Quando a trama passa para o ponto de vista de Judy, vemos o quanto Scottie está doente. Na primeira parte do filme, o ponto de vista é dominado por Scottie. Ele está em praticamente todos os planos, e a narrativa acompanha sua investigação, seus deslocamentos e, principalmente, seu olhar. Ao seguir Madeleine pelas ruas de São Francisco, Scottie adota a postura voyeurística, reforçada por longos planos de perseguição silenciosa, atravessando espaços como o cemitério, o museu, o hotel e o bosque, mas sempre com distanciamento. A câmera assume, assim, o lugar dos olhos do detetive, em uma sequência de planos subjetivos que transferem ao espectador esse prazer voyeurístico, mas também o peso da curiosidade doentia sentida por Ferguson em relação a Madeleine.

Ao impossibilitar o acesso aos pontos de vista de outros personagens além de Scottie, Hitchcock nos coloca dentro de sua mente, marcada pela instabilidade e pela obsessão em relação à mulher. Essa instabilidade se manifesta nas cenas em que Scottie sofre com sua acrofobia. O recurso visual utilizado para demonstrar esse medo é o efeito Vertigo ou dolly zoom, uma técnica “inventada” para o filme e que simula fisicamente a vertigem. Quando Scottie tenta subir uma escada ou olhar para baixo do campanário, esse efeito faz com que o chão pareça se afastar de maneira irreal e perturbadora. O espectador não apenas vê o que Scottie vê, mas sente o que ele sente; ou seja, trata-se de um plano subjetivo que ultrapassa a visão e se torna uma experiência sensorial. A câmera é, portanto, um instrumento dando acesso ao colapso do personagem.

A virada narrativa ocorre após a suposta morte de Madeleine, quando Scottie mergulha em uma depressão profunda e Hitchcock rompe com a fluidez narrativa para mostrar um pesadelo visual, que consiste em uma sequência de cenas misturadas, desenhos de flores, cores intensas, espirais e símbolos de queda. É o ponto em que o plano subjetivo se transforma em delírio e o ponto de vista de Scottie revela-se não apenas limitado, mas distorcido pela culpa da morte de Madeleine, e também pela sua obsessão por ela.

Na segunda parte do filme, há o deslocamento do ponto de vista de Scottie para Judy Barton, a mulher real que fingiu ser Madeleine. Pela primeira vez ao longo da trama, o espectador tem acesso a informações que Scottie não tem ou não vê, mudando completamente a experiência da narrativa. Quando vemos Judy sozinha em seu quarto, relembrando o engano e escrevendo a carta de confissão que nunca enviará, compreendemos o que ela escondeu e o que o olhar treinado do detetive não viu; temos acesso, não somente ao que realmente aconteceu, mediante um plano fechado em seu rosto que introduz um flashback2, mas também aos seus sentimentos, expressos na carta e compartilhados com o espectador. Esse momento quebra a identificação com Scottie e nos revela o quanto seu olhar era opressor, sobretudo quando nos deparamos com sua obsessão por reconstruir Madeleine, ainda que contra a vontade de Judy, transformando-a em um fantasma.

Mesmo assim, Scottie continua sendo o centro visual da narrativa, pois, conforme ele força Judy a se transformar de novo em Madeleine, recriando penteados, roupas e maquiagem, a câmera registra esse processo como um ritual doentio. O plano em que Judy surge transformada, saindo da penumbra do banheiro envolta por uma luz verde espectral, é simultaneamente um momento de triunfo visual para o detetive e de horror emocional para o espectador. O olhar de Scottie é de satisfeito, mas o de quem assiste, agora ciente da verdade, contempla a cena com desconforto, visto que, ainda que o ponto de vista visual esteja com ele, a empatia está com ela.

A cena final de Um Corpo que Cai concentra, em sua estrutura de ponto de vista, toda a densidade psicológica acumulada ao longo do filme, Scottie, agora consciente de que Judy Barton era a mulher por trás da ilusão de Madeleine, a conduz de volta ao campanário, o mesmo local onde, traumatizado e impotente por sua fobia, testemunhou impotente a suposta morte de sua amada, sem conseguir agir. O momento em que Scottie olha para baixo, do topo da torre com prazer, marca o clímax subjetivo da narrativa, pois é um confronto com o espaço, com a memória, a perda e a idealização que sustentaram sua obsessão, uma tentativa de restaurar a imagem construída em sua mente. O plano subjetivo final, em que ele observa o vazio abaixo, sintetiza a falência moral de sua trajetória, a imagem do abismo deixa de ser apenas espacial e passa a representar a ruína psíquica do protagonista.

Ao fazer o espectador compartilhar o olhar de Scottie com tanta intensidade, Hitchcock cria uma armadilha emocional. A empatia com o protagonista é abalada quando compreendemos que sua busca pela verdade é, na realidade, uma tentativa de ressuscitar uma ficção narcísica, um desejo de controle absoluto sobre a figura feminina. Dessa forma, se no início do filme o plano subjetivo servia para nos aproximar de Scottie, aqui ele serve para nos afastar dele, revelando assim a destruição interna que esse olhar produziu. O espectador é forçado a reconhecer que o que viu até então foi, em grande parte, um delírio ótico e emocional do protagonista estrategicamente induzido no espectador independente do plano do vilão do filme que se estrutura aqui como um MacGuffin3.

Ao longo de Um Corpo que Cai, Hitchcock transforma o ponto de vista e o plano subjetivo em dispositivos que não revelam a verdade, mas sim sua subjetividade, onde espectador, ao compartilhar o olhar de Scottie, experimenta sua limitação, seu delírio e seu erro trágico, e quando finalmente vemos o mundo pelos olhos de Judy, percebemos a manipulação criada pelo próprio filme. Nesse jogo de perspectivas, Hitchcock revela o poder do olhar, considerando que o ponto de vista, aqui, não é um meio de conhecimento, mas uma armadilha manipulativa.

Portanto, em Um Corpo que Cai, Hitchcock transforma o ponto de vista e o plano subjetivo em dispositivos centrais na construção de uma obra psicológica, que mergulha o espectador na mente perturbada de seu protagonista. A maneira como o filme manipula o ponto de vista do espectador é uma das razões pelas quais o filme se tornou um marco na história do cinema.

D'ENTRE LES MORTS DE BOILEAU-NARCEJAC

Ainda dentro da discussão sobre ponto de vista, podemos relacionar a forma como Um Corpo que Cai foi concebido. O filme se trata de uma adaptação do romance D'entre les morts (1954), mostrando que, tal como Ismail Xavier defende em A Trama, A Cena E A Construção Do Olhar No Cinema (2003), há uma maior liberdade em adaptações cinematográficas. Para que essas adaptações ocorram, o que realmente importa são os conceitos de fábula e trama: Fábula é a história em si, os eventos que ocorrem em ordem cronológica, com personagens, lugares e ações. Trama é o modo como essa história é contada, a forma de organizar e apresentar os fatos ao leitor ou espectador, com recortes, saltos temporais e escolhas de ponto de vista. Uma mesma fábula pode gerar múltiplas tramas, dependendo de como se decide narrá-la. Sendo assim, a partir de uma mesma fábula, cada uma das obras em questão constrói a trama à sua maneira, nas quais as diferenças mais notáveis se encontram em pontos como:

As localidades onde se passa cada versão: (1) D'entre Les morts se passa em Paris e Marseille (França); (2) Vertigo: São Francisco (Califórnia, E.U.A.). As escolhas de localidade provavelmente se justificam pela nacionalidade do autor da obra literária – Boileau-Narcejac, francês; e na versão cinematográfica – Alfred Hitchcock, a escolha pela ambientação em São Francisco justificar-se ao nosso ver devido a cidade ser famosa por suas ladeiras íngremes, algo que pode ser uma ironia na relação de Ferguson com a acrofobia.

Por outro lado, em D'entre Les morts, a ambientação pré e durante a Segunda Guerra Mundial é tratada com muitas descrições, impactando muitas das principais diferenças entre os acontecimentos nas duas obras: tais como o assassinato de Gévigne (contraparte de Gavin Elster) por alemães, além de algumas citações ao período que Flavières (contraparte de Ferguson) passou em Dacar (Senegal, colônia francesa na época em que se passa o romance).

Outro ponto interessante reside na importância dada à acrofobia dos protagonistas em cada uma das mídias: no livro, a acrofobia é citada com muito menos ênfase, dando muito mais espaço para a psique de Flavières; discutindo aspectos como seu complexo de inferioridade, a obsessão pela figura feminina idealizada e o alcoolismo desenvolvido por ele após a morte de Madeleine e Gévigne. A escolha de Hitchcock por explorar a vertigem de Ferguson e tratar seus conflitos internos de forma mais sutil torna-se evidente até mesmo pela mudança do título de sua adaptação. Com essas diferenças, vemos como escolhas de conteúdo e de forma foram fundamentais para Hitchcock imortalizar sua diegese da obra original dentro da história do cinema; principalmente no que diz respeito ao uso do ponto de vista e planos subjetivos.

Essa imersão sensorial e psicológica, em Um Corpo que Cai, prepara o terreno para a investigação fotográfica e a desconstrução da percepção que encontraremos em Blow-Up - Depois Daquele Beijo…

A LENTE DA DÚVIDA VENDO O QUE NÃO SE VÊ

BLOW-UP - DEPOIS DAQUELE BEIJO DE MICHELANGELO ANTONIONI

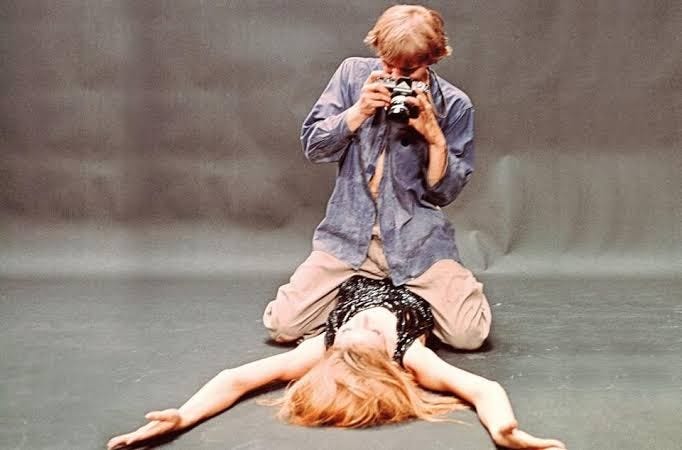

Uma outra perspectiva para explorar o elemento cinematográfico ponto de vista e plano subjetivo é através do filme Blow-Up – Depois Daquele Beijo (1966) de Michelangelo Antonioni, onde o ponto de vista dominante é o de Thomas, o Fotógrafo (David Hemmings). Neste filme, seguimos Thomas, um artista bem-sucedido na Swinging London4 dos anos 1960. Cínico, arrogante e entediado com o mundo que retrata, ele busca algo para quebrar sua rotina. Durante um passeio num parque londrino, Thomas fotografa secretamente um casal aparentemente apaixonado: uma mulher misteriosa (Vanessa Redgrave) e um homem mais velho. Entretanto, a mulher o confronta, exigindo os negativos das fotos, enquanto Thomas deseja usá-las para seu livro de fotografia. Ao revelar as fotos, ele sente que há algo mais naquela cena e, intrigado, ele amplia (blow-up) as imagens em seu estúdio obsessivamente, enxergando detalhes perturbadores: um rosto escondido nos arbustos, uma expressão de pânico na mulher e o que parece ser um corpo caído na grama.

O POV de Thomas questiona a confiabilidade da imagem e da própria percepção, ele (e nós) vemos algo ambíguo, ampliável, mas nunca definitivo. A realidade escapa ao enquadramento. A técnica-chave são os planos que simulam o olhar através da câmera e close-ups extremos: a câmera age como o olho técnico, investigativo e, finalmente, falível de Thomas. Ele acredita ter registrado um assassinato, incumbindo-se de uma busca pela verdade metamorfoseada em uma obsessão paranóica, levando-o de volta ao parque à noite, onde de fato encontra um cadáver, porém, ao retornar ao local com sua câmera, não há um corpo. As provas evaporam-se, as testemunhas negam tudo, e as próprias fotos revelam-se ambíguas sob novos ângulos, enquanto tenta entender o mistério através da lente da dúvida vendo o que não se vê, Thomas é arrastado para um labirinto de dúvidas, onde a fronteira entre realidade e ficção se dissolve. O filme culmina numa cena enigmática com um grupo de mímicos que jogam tênis invisível, aceitando a incompletude do mundo à sua volta.

O olhar de Thomas opera como o próprio olhar de um espectador de uma obra fílmica. Ambos experienciam o mundo através de uma lente mediadora, assim como a câmera cinematográfica direciona o que o público vê no cinema, a câmera fotográfica de Thomas interpõe-se entre seu olho e a realidade, fragmentando e reinterpretando o visível. Essa mediação é estrutural, como uma narração em terceira pessoa: não vemos como Thomas vê, mas sim ele vendo. A câmera de Antonioni observa o fotógrafo observar, criando uma diegese distanciada que nega o ponto de vista subjetivo. Por exemplo, o enquadramento na sessão fotográfica inicial: o posicionamento da câmera transforma o movimento dos corpos de Thomas e da modelo Verushka (interpretando ela mesma), convertendo um trabalho artístico em um ato quase sexual, mas voyeurístico. Isso demonstra como a lente sexualiza e manipula a ação, como se a relação entre Thomas e sua câmera fosse fálica e a sessão de fotos uma relação carnal.

Pensando na apresentação da subjetividade, temos a materialidade do invisível. O ápice ocorre na cena do jogo de tênis sem bola: só “ouvimos” a bola imaginária quando a câmera assume um close subjetivo no rosto de Thomas. Aqui, a mediação revela seu paradoxo máximo: a lente não mostra a verdade, mas fabrica a percepção do personagem. Isso encerra o filme com uma dedução lógica: se ele ouve uma bola que não existe, ele pode muito bem ver um assassinato que não existe, como também ver sexo onde não há.

A câmera no filme opera como instrumento de violência simbólica: sua capacidade de invadir, transgredir e distorcer a realidade converte o ato fotográfico em uma intervenção predatória – metaforicamente comparada a um assassinato. Essa mediação tecnológica corrompe o contato do protagonista com o mundo, impossibilitando qualquer relação autêntica, seja com a realidade imediata, seja através do artifício da imagem.

Como visto no texto A imagem como realidade: uma análise de Blow-Up (2003), de Annateresa Fabris, na visão de Antonioni, Blow-Up - Depois Daquele Beijo explora a inapreensibilidade da realidade e os limites da percepção humana e tecnológica. O diretor afirma que a realidade transforma-se constantemente: quando cremos capturá-la, ela já se alterou.

A câmera, embora mais precisa que o olho humano, revela apenas fragmentos – como na foto da cena do parque, onde o dispositivo captura uma “outra realidade” além daquela percebida pelo fotógrafo. Ao ampliar excessivamente a imagem, no entanto, leva à decomposição do visível, simbolizando que a verdade não reside no que vemos, mas no que escapa à representação. Paradoxalmente, Antonioni define essa investigação abstrata como seu “neo-realismo” – um exame cru da crise entre indivíduo e realidade. Ele converte a câmera em dispositivo epistemológico, ao mediar o olhar, o diretor não apenas questiona a confiabilidade da imagem, mas revela que ver é sempre interpretar lacunas – e, em nossa visão, é nesse ponto que a potência do cinema emerge: quando o espectador preenche aquilo que a lente não captura.

LAS BABAS DEL DIABLO DE JÚLIO CORTÁZAR

Também é importante comentar que Blow-Up é uma adaptação de Las Babas del Diablo (1963), conto de Júlio Cortázar, no qual o leitor é guiado pela capital francesa através da narrativa de Roberto Michel, tradutor e fotógrafo amador; que, tal como Thomas em Blow-Up, passa a refletir sua relação entre o real e imaginário a partir de uma experiência com sua câmera fotográfica. Na trama proposta no conto, Michel testemunha uma curiosa relação entre um jovem menor de idade com uma mulher mais velha, onde um misterioso homem também observa tudo dentro de um carro; e, assim como sua contraparte londrina, o protagonista decide registrar o momento íntimo entre o casal; só que o efeito é ligeiramente diferente da versão fílmica, pois mesmo que desperte a ira da mulher, o jovem foge, e o homem sai do automóvel, ficando a uma certa distância do protagonista e da mulher, demonstrando que, independentemente do que estivesse acontecendo ali, ele era um provável cúmplice. Annateresa Fabris (2003), interpreta que, após a série de blow-ups que Michel faz – assim como Thomas –, o protagonista de Cortázar “volta a olhar para a cena e finalmente compreende o seu significado: sua intervenção havia desbaratado um aliciamento homossexual. Aliciamento que parece voltar a ocorrer e que interrompe, de novo” (Fabris, 2003, p. 70), a narrativa do escritor parte de um estilo caótico e altamente reflexivo, no qual já é iniciada com a seguinte passagem: “Nunca se saberá como isto deve ser contado, se na primeira ou na segunda pessoa, usando a terceira do plural ou inventando constantemente formas que não servirão para nada.”, a frequente troca da pessoa do discurso da narrativa acontece efetivamente durante a narrativa, potencializando, à sua maneira, a confiabilidade do relato de Michel. Essa confiabilidade é sempre posta à prova na medida em que o protagonista sempre demonstra fabular a história de vida e as possibilidades que levaram cada um dos envolvidos a tomar as atitudes relatadas durante o conto.

Sendo assim, podemos ver que, tal como Ismail Xavier defende, cada autor imprime sua visão de mundo e sua forma de contar a trama, pois enquanto temos um resultado muito mais otimista na visão de Cortázar, devido ao salvamento do jovem através da câmera fotográfica (mesmo que isso possa ser apenas um delírio do protagonista); Antonioni busca uma crítica muito mais contundente à obsessão de controle que Thomas tenta exercer sobre a realidade através de sua câmera, mesmo que essa escolha por várias vezes da narrativa se omitir e mudar efetivamente o mundo à sua volta, tal como quando se esquiva da possibilidade de ajudar Patrícia com seu relacionamento com Bill.

Porém, com o decorrer do filme, todas as suas crenças são “explodidas” – assim como um dos possíveis significados do termo blow-up (possivelmente explicando a mudança de título do conto original) – após a ampliação das fotos que desencadeia uma série de questionamentos no protagonista. Dessa forma, tanto Cortázar quanto Antonioni se assemelham em sua busca de demonstrar a inconfiabilidade dos relatos de seus narradores e de seus pontos de vista; valendo-se, cada um, dos recursos de forma disponíveis pela mídia que optaram por trabalhar.

Agora, se Blow-Up - Depois Daquele Beijo nos deixa à deriva em um mar de dúvidas sobre a confiabilidade da imagem, Asas do Desejo nos convida a transcender a mera observação e mergulhar na experiência da existência…

ENTRE A LEVEZA DE OBSERVAR E O PESO DE SENTIR

OBSERVE E ABSORVA

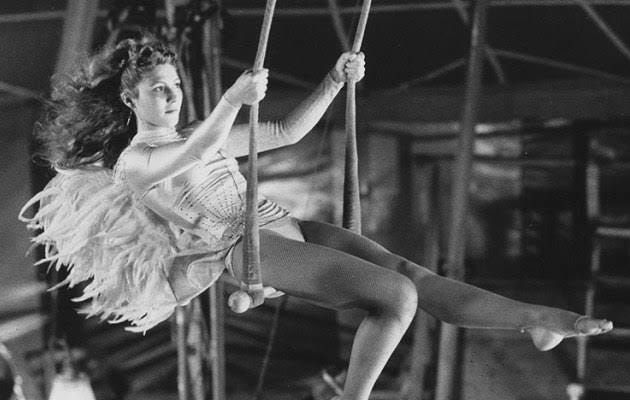

E por último, mas não menos importante, debruçamo-nos agora sobre o filme Asas do Desejo (1987) de Wim Wenders. Neste filme, vemos Berlim, anos 1980, enquanto a cidade é cortada por uma cicatriz em forma de muro, por sobre ela, dois anjos – Damiel (Bruno Ganz) e Cassiel (Otto Sander) – observam a vida humana invisíveis, eles perambulam por bibliotecas, ruínas, apartamentos e ruas, ouvindo os pensamentos mais íntimos dos cidadãos. Damiel, cansado de sua existência eterna de apenas espectar, sente um desejo profundo de experimentar: sentir o sabor do café, tocar a pele de alguém, entender o peso da existência mortal, ele quer sentir a gravidade agir em seus músculos. Sua fascinação cresce ao acompanhar Marion (Solveig Dommartin), uma trapezista de um circo itinerante, cujos pensamentos revelam sua angústia existencial.

Portanto, Wenders utiliza os pontos de vista em conflito construindo uma fenomenologia da percepção. O POV define o modo de ser no mundo: observador distante (anjo) vs. participante sensorial (humano), aqui o espectador vivencia ambas as perspectivas radicalmente diferentes, cuja técnica-chave é a fotografia (P&B5 vs. cor) e movimentos de câmera aéreos e etéreos.

O POV dos Anjos é construído por planos amplos e flutuantes em P&B, frequentemente de cima, ouvindo o murmúrio dos pensamentos humanos (voz-over6), mostrando o mundo como os anjos o veem e o ouvem. Eventualmente, quando Damiel decide se tornar humano, o plano muda gradualmente de P&B para cor a partir do seu ponto de vista. O espectador então experimenta a transformação sensorial junto dele. O POV humano se constroi com planos em cor, mais próximos, subjetivos, focados em detalhes sensoriais (tato, sabor) e emoções intensas, demonstramos isso na cena onde Damiel (agora humano) experimenta o café pela primeira vez – POV subjetivo em cor, focado na xícara, nas sensações.

A cena do café se caracteriza nas construção do desejo do anjo, iniciando quando Damiel interage com o ator Peter Falk - interpretando a si mesmo, na medida do possível, pois ele é um humano que já foi anjo e renunciou à imortalidade para viver plenamente como um ator em Hollywood - é nessa interação que sua decisão se concretiza e Damiel abandona a condição angelical e mergulha na vida terrena. Ao se tornar humano, descobre o café, a dor e o frio, além da vulnerabilidade, mas também conhece a potência do êxtase dos sentidos e as asas do desejo.

O filme segue enquanto Damiel vive sua nova existência e Cassiel permanece como observador, testemunhando tragédias humanas que não pode impedir, o que culmina num encontro entre Damiel e Marion num bar vazio, a sequência começa ao som da música From Her To Eternity7 (1984) de banda Nick Cave and the Bad Seeds (1983), você pode se perguntar se From Her to Eternity, de Nick Cave and the Bad Seeds, teria alguma ligação com From Here to Eternity (1977), de Giorgio Moroder (1940) — e a resposta é que, tirando o trocadilho no título, nenhuma. Cave não estava surfando na onda disco de Moroder, mas sim brincando com as palavras inspirado no clássico cinematográfico From Here to Eternity (A Um Passo da Eternidade, 1953), de Fred Zinnemann. No fim, a única ponte entre os dois é mesmo linguística: enquanto Moroder fazia a pista de dança brilhar com sintetizadores, projetando um futuro que jamais se concretizaria, Cave prefere mergulhar na escuridão da alma. Esse sentimento é partilhado entre Cave e suas sementes, Moroder e sua pista de dança e Damiel, Marion e Cassiel, o futuro para eles é incertezas, inconstante, eles sentem o cancelamento desse futuro, como diria Mark Fisher, isso traz consigo outros fantasmas — entre eles, o da depressão, com a qual o próprio crítico se debateu em sua vida pessoal. Portanto, cada um, afinal, com sua eternidade particular: a daqui, ou a dela encontram redenção no amor e na beleza efêmera da condição humana entre o visível e o invisível.

Um sentir que o diretor deixa claro, pois o filme atua como uma metáfora sobre uma cidade dividida comporta por desejos e projeções de futuro dividindo o mesmo céu; os anjos podem ser uma alegoria aos berlinenses do lado oriental que buscam migrar para o lado ocidental e vice-versa. Destacar o contexto histórico-social deste filme é mergulhar no ponto de vista e na subjetividade do autor Wim Wenders, que nas cenas iniciais mostram o céu e os prédios de Berlim e mostra também o olhar inocente das crianças, únicas que conseguem ver os anjos, onde mesmo a atmosfera daquele período de Guerra Fria, no entanto, apesar do clima bucólico, com uma mensagem otimista.

FORMA E CONTEÚDO

Este filme foi escrito sem um roteiro formal, como vemos na indústria hollywoodiana; a sua produção parte de poemas e textos soltos, criando uma aura de poesia para o filme.

Esses diálogos tácitos entre o escritor e o cineasta, portanto, parecem próximos às formas como os anjos veem e lidam com o mundo que observam, pois instauram possibilidades e limites entre os códigos da fala e do silêncio, da escrita e da imagem. Não por acaso a encenação da escrita – na primeira cena do filme – é mostrada como um ato similar a uma transição, uma passagem – um sopro de existência que cria, marca e suja a matéria, transformando, ou mesmo possibilitando, de maneira indelével as intenções do espírito. (Martins, 2012, p. 204)

Toda a construção dos planos subjetivos parece nos querer mostrar a existência como algo pesado, enquanto a observação dos anjos soa como leveza, trazendo experiências fragmentárias e absurdas em alguns momentos. Camus é mencionado; a consciência do absurdo pode ser lida no filme, se levarmos em conta que, embora os anjos tenham uma essência pré-estabelecida, alguns deles decidem abrir mão disso e abraçarem a responsabilidade da liberdade. No filme, tal liberdade e cada detalhe mundano é mais importante do que a eternidade, pois esta é inerte, enquanto a vida, mesmo que finita, é dinâmica e real.

Indo agora para outro filósofo, vemos na cena em que Damiel se encanta pela trapezista, aparece um breve plano colorido, assim surge o primeiro vislumbre do que seria o desejo do observador. Uma possível interpretação é que o desejo representado no filme e nessa cena aproxima-se do conceito de plano de imanência do real, de Espinosa. Ou seja, Damiel se vê tentado a abrir mão do infinito, do transcendente, para viver como um ser humano, finito e imanente). O desejo é uma potência em ato, para que exista desejo, há um plano comum de encontros: uma força externa modifica a força interna.

Além disso, podemos observar alguns outros elementos interessantes na cena; por exemplo, Marion, a trapezista, está vestida de anjo enquanto faz manobras perigosas. Há um risco de queda, mas ela parece não temer. Não somente os recursos em relação às cores para nos mostrar o início do desejo de Damiel, mas os elementos da cena nos motivam a imaginar o desejo sob a perspectiva de um anjo apaixonado. No entanto, não podemos esquecer que, antes de conhecer a trapezista, o anjo já desejava experimentar a vida sob a perspectiva humana; Marion motivou uma tendência interna de Damiel.

Ainda nesse recorte do filme, há uma breve referência à história do cinema, que surgiu e se desenvolveu por intermédio das artes plásticas, em especial a pintura e posteriormente a fotografia. Van Gogh é mencionado quando Peter Falk questiona a qualidade do próprio desenho, na cena seguinte, mostra-se um set de filmagem mais exposto: câmeras capturando uma cena que deveria ser realista, mas que, segundo o diretor do filme que estão filmando dentro do filme, parece uma dança e não é convincente o suficiente. Mas o que é suficiente? A produção do roteiro de Asas do Desejo possibilitou a construção de uma narrativa Mise en Abyme, onde a realidade é acessada através de camadas: nós, o anjo, o diretor, a câmera, os atores proporciona uma espiral que nos traga para dentro da diegese do filme e de uma visão de mundo, pois o POV não é absoluto nem isolado, mas parte de uma rede de relações estabelecidas. (Oliveira, 2016, p. 38).

Dessa forma, Wenders não apenas conta uma história, mas constrói um dispositivo sensorial que questiona os limites entre observar e viver, entre a narrativa e a experiência pura, convidando o espectador a habitar, assim como os anjos, o limiar entre a leveza de observar e o peso de sentir.

CONTRASTES E CONCLUSÕES

CONTRASTES

Portanto, para compor contrastes entre essas produções:

1) Natureza do POV:

Vertigo: POV psicológico, obsessivo, distorcido.

Blow-Up: POV investigativo, técnico, falível.

Asas do Desejo: POV ontológico (modo de existência) e sensorial.

2) Função dos Planos Subjetivos:

Vertigo: Imersão no trauma/obsessão; manipulação emocional.

Blow-Up: Investigação da realidade; exposição da ambiguidade.

Asas do Desejo: Experiência sensorial; contraste entre transcendência e imanência.

3) Relacionamento com a Realidade:

Vertigo: A percepção é subjetiva e pode ser fatalmente enganosa.

Blow-Up: A realidade, a imagem não é prova.

Asas do Desejo: A realidade plena é vivida através do corpo e dos sentidos.

Em Contra a Interpretação (1964) de Susan Sontag – é importante reforçar o ano de publicação do artigo, e que na introdução da coletânea na qual o artigo está presente, a própria autora exprime que as opiniões registradas são fruto de um momento específico do tempo no qual foram escritas. Uma das epígrafes que Sontag escolhe para o artigo em questão traduz muito da problemática que a autora pretende discutir: Só quem é superficial não julga pelas aparências. O mistério do mundo é o visível, não o invisível. (Oscar Wilde, numa carta).

A autora defende que toda boa crítica parte da forma, ou modo como a obra se apresenta aos sentidos: sua estrutura, estilo, ritmo, imagens, sons – ou seja, a experiência sensorial direta proporcionada pela obra, como vimos nesses três filmes. Nas palavras da autora: “temos a obrigação de derrubar qualquer meio de defesa e justificação da arte que se torne especialmente obtuso, opressivo ou insensível às necessidades e práticas contemporâneas” (Sontag, 2020, p.17).

Sontag explica que a justificação de uma obra de arte acontece, historicamente, pela crença de que é necessário ressignificar obras para torná-las aceitáveis ou relevantes no presente, muitas vezes distorcendo-as para que se encaixem em valores culturais contemporâneos. Mas é importante deixar claro que a autora reconhece, que já em seu tempo nem sempre, claro, a interpretação prevalece.

A ideia de trazer Sontag a essa discussão é demonstrar que todas as películas que foram apresentadas durante o debate se tornaram marcos do cinema não somente por seu enredo, pretensão intelectualista, etc., mas pela capacidade de utilizar a mídia cinema e suas possibilidades de forma com tanto ou até mais ênfase do que seu conteúdo.

CONCLUSÕES

Hitchcock, Antonioni e Wenders utilizam pontos de vista e planos subjetivos não como meros recursos técnicos, mas como ferramentas narrativas e filosóficas fundamentais. Em Vertigo, o ponto de vista nos dá uma tontura física; Blow-Up nos faz duvidar do que vemos, se é que vemos; Asas do Desejo convida-nos a sentir a diferença entre observar e sentir.

Eles demonstram que o cinema é intrinsecamente subjetivo, sempre nos mostrando o mundo através de uma lente específica. Portanto, no cinema, o realismo é sempre filtrado por um ponto de vista. À luz de Lukács e Cândido, podemos ver como a arte reflete a realidade a partir do ponto de vista e da subjetividade; vemos que o realismo não está nas coisas, mas no efeito que a obra produz em nós, quando nos reconhecemos nela ou nela reconhecemos o mundo. Nessa perspectiva, o espectador é chamado não a decifrar verdades absolutas, mas a confrontar os limites e contradições do próprio olhar.

Se toda visão é um ponto de vista, o que o cinema nos diz sobre como vemos o mundo quando vemos a nós mesmos?

» Assista ao filme: Um Corpo Que Cai;

» Leia o livro: Vertigo - Um Corpo Que Cai;

» Assista ao filme: Blow-Up: Depois Daquele Beijo;

» Leia o livro: Las Babas del Diablo;

» Assista ao filme: Asas do Desejo;

» Leia algumas obras de Ismail Xavier.

BIBLIOGRAFIA SELECIONADA/LEITURA ADICIONAL(Clique para ser direcionado!):

» BAZIN, André. O Cinema: Ensaios. Tradução de Eloisa de Araújo Ribeiro. São Paulo: Brasiliense, 1991. Originalmente publicado em 1945.

» BRADY, Martin; LEAL, Joanne. Wim Wenders and Peter Handke: Collaboration, Adaptation, Recomposition. Amsterdam; Nova York: Rodopi, 2011. 314 p.

» BOILEAU, Pierre; NARCEJAC, Thomas. Vertigo: Um Corpo Que Cai. Tradução de Fernando Scheibe. São Paulo: Vestígio, 2016. 192 p.

» CALLADO, Tereza de Castro. A Metafísica Benjaminiana E O Agora (Jetztzeit). Caderno 02, n. 2, jan./jun. 2009.

» CÂNDIDO, A. (1970). Dialética da Malandragem. Revista Do Instituto De Estudos Brasileiros, 8, 67-89. https://doi.org/10.11606/issn.2316-901X.v0i8p67-89

» CORTÁZAR, Julio. As Babas Do Diabo. In: _____. As Armas Secretas. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

» DIAS, Felipe. A Representação do Mito Vampírico Mesoamericano Em Um Drink No Inferno (1996) Através Do Cinema Hitchcockiano: A Decolonialidade e Identidade Cultural na Obra De Robert Rodriguez. 2025. Trabalho monográfico apresentado na disciplina Tópicos Especiais: As reescrituras donjuanescas e vampirescas nas literaturas de língua espanhola – Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Assis, 2025. Não publicado.

» ESPINOSA, Baruch de. Ética. Tradução de Tomaz da Costa e Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

» FABRIS, A. ; A Imagem Como Realidade: Uma Análise de Blow-Up. In: Estudos SOCINE de Cinema - Ano III, 2003, Porto Alegre. Estudos SOCINE de Cinema - Ano III. Sulina: Porto Alegre, 2002. p. 69-75.

» FISHER, Mark. Fantasmas da Minha Vida: Escritos Sobre Depressão, Assombrologia e Futuros Perdidos. Tradução de Guilherme Ziggy. São Paulo: Autonomia Literária, 2022.

» FRIEDMAN, Norman. O Ponto De Vista Na Ficção - O Desenvolvimento De Um Conceito Crítico. Revista USP, São Paulo, n. 53, p. 166-182, março/maio 2002.

» FUGANTI, Luiz. O Desejo Segundo Espinosa. YouTube, 23 abr. 2020.

» LUKÁCS, György. Arte E Verdade Objetiva. Traduzido por Bruno Daniel Bianchi. Arquivo Marxista na Internet.

» MARTINS, Pablo Gonçalo Pires de Campo. Afetos Entre Anjos E Humanos: Imagem E Escritura Em Asas Do Desejo. Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual – REBECA, v. 1, n. 2, 2012. Disponível em: Rebeca. Acesso em: 28 maio 2025.

» NYE, Joseph. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004.

» OLIVEIRA, Rodrigo Campos de. Olhar Em Primeira Pessoa: Uso Contemporâneo Da Câmera Subjetiva No Cinema De Ficção. 2016. Dissertação (Mestrado em Meios e Processos Audiovisuais) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

» SONTAG, Susan. Contra A Interpretação E Outros Ensaios. Tradução de Rubens Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.

» VANOYE, Francis; GOLIOT-LÉTÉ, Anne. Ensaio Sobre A Análise Fílmica. Tradução de Marina Appenzeller. 2. ed. Campinas: Papirus, 2002.

» XAVIER, Ismail. Do Texto Ao Filme: A Trama, A Cena E A Construção Do Olhar No Cinema. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003.

» XAVIER, Ismail. O Discurso Cinematográfico: A Opacidade E A Transparência. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 2000, p. 81-90.

» WENDERS, Wim; HOFMANN, Michael. The Logic Of Images: Essays And Conversations. London: Faber & Faber, 1992. 128 p.

“Por sobre os ombros”, tradução nossa.

No campo cinematográfico, o flashback constitui um recurso narrativo caracterizado pela ruptura da sequência cronológica dos acontecimentos, com o objetivo de apresentar eventos pretéritos, geralmente associados à memória de uma personagem. Tal técnica contribui para a ampliação do contexto e para a elucidação da trama, podendo intensificar a carga dramática. Entretanto, pode assumir caráter intrusivo e comprometer a coesão narrativa. Use-o com moderação.

MacGuffin, um artifício usado para motivar as ações dos personagens e impulsionar a trama, mas cuja natureza ou importância intrínseca é irrelevante para a história - como os segredos governamentais em Intriga Internacional (1959) (Dias, 2025).

Swinging London refere-se ao movimento cultural e social que caracterizou Londres (Inglaterra) na segunda metade da década de 1960, marcado pela inovação artística, pela modernização dos costumes e pela difusão de novos padrões de comportamento que rapidamente ultrapassaram as fronteiras britânicas e exerceram influência internacional como Soft Power (Nye, 2004).

No cinema clássico, o preto e branco constituía o padrão técnico dominante, associado tanto à limitação tecnológica quanto à construção estética das narrativas. No contexto do cinema contemporâneo, entretanto, o preto e branco (P&B) é empregado de forma deliberada como recurso artístico, capaz de evocar nostalgia, destacar elementos específicos, estabelecer contrastes entre diferentes planos de realidade ou comunicar significados simbólicos. Embora a iluminação de alto contraste e o uso expressivo do som sejam características herdadas do cinema clássico, no cinema atual o P&B assume sobretudo uma função narrativa e expressiva.

No cinema, a voz-over é uma técnica em que uma gravação vocal é sobreposta à trilha sonora original, sem necessidade de sincronismo labial, como a de um narrador externo à ação representada, é frequentemente utilizada em documentários, essa estratégia serve para fornecer narração ou comentários, permitindo que a voz se faça ouvir sem estar vinculada fisicamente à cena.

“Dela para a Eternidade”, tradução nossa.

![[cinescrito]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!m0Zw!,w_40,h_40,c_fill,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0573b9fc-9c14-477d-a6e6-aae1e6db07c4_380x380.png)

![[cinescrito]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!xJan!,e_trim:10:white/e_trim:10:transparent/h_72,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0f76ea5d-7936-43e2-bca6-2e40c5b8fbc8_418x166.png)